Künzli-Schuhe waren einst Kult: Nun wagt Blochers Schwiegersohn die Reanimation – in Gottes Namen Roberto Martullo hat die traditionsreiche Schuhfirma Künzli übernommen und will sie entstauben. Will da einer aus dem Schatten der übermächtigen Blocher-Familie treten?

Roberto Martullo hat die traditionsreiche Schuhfirma Künzli übernommen und will sie entstauben. Will da einer aus dem Schatten der übermächtigen Blocher-Familie treten?

An seinem allerersten Tag als Chef einer Schuhfabrik sitzt Roberto Martullo am Schreibtisch seines neuen Büros, kalter Zigarettenrauch seiner Vorgängerin klebt in der Luft, und formuliert eine Frage, die ihn die nächsten Monate nicht mehr loslassen wird: «Wie bringe ich Künzli in die Köpfe der Jungen?»

Es ist der sechste Januar, morgens um zehn, das Jahr beginnt müde und grau, Martullo aber ist voller Tatendrang, federnd eilt er durch die Gänge, als wäre er hier schon ewig daheim. In jedem Anfang wohnt ein Zauber.

Er grüsst seine neuen Mitarbeiter, steigt die Treppen hoch wie ein Gamskitz, in den braunen Turnschuhen seiner neuen Firma, Grösse 43, ein blütenweisses Hemd unter einem blauen Pullover, an der rechten Hand funkelt der Siegelring.

Mit seinem Anwalt kämpft er sich durch einen Stapel von Verträgen, Stempel hier und Unterschrift dort, bis es amtlich ist, bis ihm seine neue Assistentin einen Schlüssel zu seiner eigenen Firma aushändigt: Roberto Martullo, 63, Schwiegersohn von Christoph Blocher, Ehemann von Magdalena Blocher, Nationalrätin der SVP und CEO der Ems-Chemie, ist jetzt der offizielle Besitzer einer Schuhfabrik, die vor bald hundert Jahren als helvetische Brandmauer gegen Adidas gegründet wurde.

Künzli hat fünf Streifen, Adidas nur drei, aber das wär’s dann schon an Vorsprung. Denn während Adidas, entstanden in einer Waschküche in der mittelfränkischen Provinz, zu einer der global bekanntesten Marken aufstieg, Lionel Messis Fussballschuhe kreierte und mit Stars wie dem amerikanischen Rapper Pharrell Williams zusammenarbeitet, ist Künzli immer in Windisch geblieben, Kanton Aargau, ein schmuckloser Firmensitz zwischen Autogaragen und niedrigen Wohnblocks im Sowjetstil.

Nichts erinnert an den Glamour der Sportwelt und den unaufhaltsamen Boom im Sneaker-Geschäft. Der firmeneigene Verkaufsshop verströmt den etwas melancholisch-verwesten Charme eines Vintage-Ladens, es gibt Geschäfte in Zürich, die geben für diesen angeranzten Industrie-Chic sehr viel Geld aus.

Dabei hat die Firma Künzli durchaus eine ruhmreiche Geschichte vorzuweisen, die 1927 mit Skischuhen begann, später kamen Modelle zum Tennisspielen hinzu, Leichtathletik, Curling, Handball. Künzli stattete die Meistermannschaft des FC Zürich mit Lederschuhen aus, aber da spielte Köbi Kuhn noch im Mittelfeld, das Fernsehen war schwarz-weiss und Roberto Martullo, der neue Inhaber, ein Gastarbeiterkind in der aargauischen Provinz – und kein Multimillionär mit Villa in Meilen.

Den Ruhm von damals, kann man den wiederaufleben lassen? Diesen Kult, der die Schuhe einst umwehte?

Vielleicht ist es diese Nostalgie, die ihn zum Handeln bewog, als er im vergangenen Herbst aus der Zeitung erfuhr, dass Künzli vor dem Aus stand. «Das hat in mir was ausgelöst», sagt er.

Vielleicht will er sich befreien, will aus dem Schatten der übermächtigen Blocher-Familie treten und sich abgrenzen. Denn Martullos Eltern kamen in den fünfziger Jahren aus Neapel in die Schweiz, haben sich in der Schuhfabrik Sutter in Wohlen kennengelernt und später bei Bally gearbeitet. Martullo kennt den Geruch nach Leder und Leim aus seiner Kindheit. Kaufte er sich mit Künzli ein Stück Identität zurück?

Martullo verneint und schüttelt den Kopf. «Ich konnte nicht zusehen, wie ein Stück Schweiz verschwindet.» Er habe, als er der früheren Inhaberin eine E-Mail mit seiner Vision und einem Kaufangebot schrieb, nicht lange gefackelt. Habe keine Marktanalysen erstellen lassen. Es sei «ein Bauchentscheid» gewesen.

«Just do it», heisst das bei Nike.

Das nächste Treffen mit Martullo findet in Tirana statt, Albanien, dem eigentlichen Hauptsitz seiner Schweizer Schuhfabrik.

Ein Monat ist vergangen, Martullo ist bestens gelaunt, sein Ankerbart gut getrimmt, die tiefblaue zweireihige Seemannsjacke sitzt perfekt, die Füsse in knöchelhohen Künzli-Schuhen. Sein Sinn für Ästhetik, sagt er später einmal, stamme von seinen italienischen Wurzeln.

In einem Lagerhaus in der Nähe des Flughafens sitzen seine 24 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an Maschinen, zwicken, stanzen, kleben, nähen, «so ein Schuh ist komplexer, als man denkt, und besteht aus über fünfzig Einzelteilen, Zunge, Schaft, Ferse, Kappe», sagt Antonio Zullo, der schon viele Jahre für Künzli arbeitet und mit Martullo aus der Schweiz angereist ist.

Einst habe er sich selbständig gemacht, sagt Zullo, der alles über Schuhe weiss und für die Schweizer Armee Kampfstiefel produzierte, «aber auch die werden längst in Rumänien hergestellt», sagt er, weshalb er seine Firma schloss und zurück zu Künzli musste.

Das Leder der Künzli-Modelle komme aus der Türkei, erklärt Zullo, die Sohlen aus Spanien, die Schnürsenkel aus der Slowakei, die metallenen Ösen aus Tschechien, zusammengesetzt werde alles in Albanien und verkauft in Windisch, Kanton Aargau. Ein logistischer Wahnsinn ist so ein Schuh.

«Tutto bene», sagt Martullo, als er durch die Reihen seiner Fabrik schlendert, als hätte er nie etwas anderes getan. Er späht in Kisten, kontrolliert die Maschinen, alles sauber, alles geordnet. Er bleibt bei einem Mitarbeiter stehen, der Sohlen klebt, und sagt im Scherz: «Ich könnte mal meine Frau fragen, ob sie bei der Ems noch ein paar Fässer Klebstoff für mich haben.»

In seiner Fabrik sprechen alle Italienisch, viele der bekannten italienischen Schuhmarken, selbst Armani oder Loro Piana, lassen ihre Ballerinas, Budapester und Spangen-Pumps in Hallen wie dieser rund um Tirana herstellen, von wo sie mit der Fähre nach Bari verschifft werden. Das Land sei ein Eldorado, sagt Martullo und zeigt auf das Nebengebäude, in dem ein Chinese Knoblauchpulver für den Heimmarkt produzieren liess, bis er das Interesse verlor oder das Geld – seitdem rosten die Maschinen einsam vor sich hin.

Martullo greift in ein Regal und begutachtet einen der orthopädischen Schuhe, für die Künzli bekannt ist und die bei Bänderrissen und Knochenbrüchen von Ärzten verschrieben werden. «Der Ortho-Schuh läuft gut, da sind wir Marktführer in der Schweiz», ruft Martullo gegen den Lärm der Maschinen an, doch der Lifestyle-Bereich sei in den letzten Jahren verschlafen worden.

«Die fünf Streifen von Künzli müssen wieder cool werden», wie Birkenstock, die aus müden Latschen Kult machten, deshalb ist er in Albanien. Im Eldorado.

Er wolle im Frühling ein neues Modell auf den Markt bringen, «keine Billigware aus Pakistan», sondern hochwertige Schuhe für jeden, der etwas Spezielles suche. «Weiss muss er sein, mit breiter Sohle, dann finden ihn auch meine Kinder gut.»

Bereits schaut er sich nach Influencerinnen um, die zu Künzli passen könnten, wichtig sei «die Erhöhung der Visibilität in den sozialen Netzwerken». Lara Gut-Behrami hätte er gerne, die Skirennfahrerin, aber die sei schon bei On unter Vertrag, dem Schweizer Turnschuhgiganten mit der Wellensohle.

Renzo Blumenthal stehe oben auf seiner Shortlist, ein Landwirt, der vor zwanzig Jahren einen Schönheitswettbewerb gewann. Firmen wie Adidas oder Nike hätten Verträge mit Rappern, weil man so die Teenies erreiche. Aber ob es in der Schweiz eine Rapperszene gebe, fragt er und hebt die Schultern.

«DJ Bobo, der hat mal unsere Schuhe getragen», murmelt er vor sich hin. «Und der Gölä.»

Blumenthal, ein Bauer aus dem Lugnez, und DJ Bobo, der König des Eurodance aus den nuller Jahren?

Martullo will aus der Provinz in den internationalen Sneaker-Markt vordringen und seine etwas angestaubte Firma neu positionieren.

Und vielleicht ist eben doch keiner dafür besser geeignet als er, denn auch Martullo kam von aussen, ist in Wohlen geboren, Bünztal im Aargau; wurde als Ausländerkind in der Zeit des Rechtsnationalisten James Schwarzenbach von seinen Mitschülern verspottet und ist heute als Teil des Blocher-Clans im Zentrum der Macht.

Bereits hat er einen Laden gleich neben dem Zürcher Paradeplatz gefunden, wo er seine neuen Schuhe verkaufen will. Nicht weit entfernt, auf der anderen Seite der Limmat, entsteht der neue, 500 Quadratmeter grosse Flagship-Store von On, womit er sich auf keinen Fall messen möchte.

«Wir setzen auf Qualität, nicht Masse», sagt er. «Auf zeitloses Design statt Schnickschnack.» Er will einen Schuh, der bleibt und der 399 Franken kosten wird, «so wie ein Golden Goose oder ein Alexander McQueen».

Martullo sagt, er habe «grossen Respekt für das Wachstum» von On, aber die Firma ist ihm zu laut, zu bunt und international, er spricht das nicht so aus, aber man spürt seinen Dünkel. Künzli soll für das Gegenteil stehen, die Blocher-Schweiz, in der Zuverlässigkeit und Stabilität wichtig sind – die alten Werte.

«Schuhe waren bei uns zu Hause immer ein Thema», sagt Martullo. Der Vater war Zwicker und hat den Schaft mit der Sohle verbunden, die Mutter arbeitete in der Zuschneiderei.

Er habe von seinen Eltern die Marotte übernommen, den Menschen stets auf die Schuhe zu blicken. Wie zerkaut und zerquetscht sie seien, verrate viel über den Charakter – darüber, ob jemand erfolgreich sei oder doch nur ein Blender. Schuhe machen Leute, das ist Martullos Gebot.

«Wer sich nicht mal die Mühe macht, sich zu bücken und sie zu binden, sondern einfach hineinschlüpft, wirkt oberflächlich.» Natürlich sei das alles subjektiv, sagt er, aber oft habe sich dieser erste Schuheindruck bestätigt.

Im Wohlen der siebziger Jahre ist Roberto das einzige Ausländerkind der Klasse, Tschinggelimore ruft man ihm nach, es gibt Menschen, so lernt er, die ihn hier nicht wollen, was sein Verhältnis zur Schweiz aber nicht im Geringsten trübt.

Später beginnt er eine Ausbildung als Elektronikmechaniker, hilft den Eltern bei Botengängen auf die Ämter, weil sie kein Deutsch sprechen, macht sich selbständig und gründet, «etwas blauäugig», eine Firma, die 1992 in Konkurs geht. «In den USA gehört das zu jeder Unternehmerlaufbahn», sagt er, aber in der Schweiz sei es ein Makel. Er hat lange daran zu beissen.

Er wird Autohändler, arbeitet beim SVP-Urgestein Walter Frey an der Badenerstrasse und sieht seinen späteren Schwiegervater Christoph Blocher ein und aus gehen. «Wenn du lernen willst, Dinge zu verkaufen, dann verkaufe Autos», sagt Martullo, es sei die beste Schule. Ob Autos oder Schuhe, man verkaufe stets «ein Gefühl, nicht ein Produkt».

Mit 37 Jahren lernt er seine spätere Frau kennen, Magdalena Blocher war damals Marketingleiterin von Rivella, so was wie dem Künzli-Schuh im Süssgetränkemarkt. Sie trägt, als sie sich zum ersten Mal treffen, einen halboffenen Sommerschuh, auch ihr blickt er erst auf die Füsse. Sie heiraten im Jahr 2000, und Martullo, das Tschinggeli aus dem Bünztal, der Pleitier und Autoverkäufer, überspringt gleich mehrere soziale Klassen und ist nun ganz oben angekommen.

«Ich habe das nicht gesucht», sagt er heute, es sei eben Schicksal gewesen, die Liebe könne man nicht erzwingen. Es ist ein Wort, das er häufig benutzt, Schicksal. Alles ist vorgegeben, alles von einer höheren Macht bestimmt.

Strahlend blauer Himmel über Albanien, nach dem Frühstück fährt Martullo mit seinem Mitarbeiter aus Windisch, Antonio Zullo, quer durchs Land, auf der Suche nach einer weiteren Produktionsstätte für die neuen Turnschuhe.

«Die Autobahnen sind doch tadellos», sagt Martullo, links und rechts zischen die Türme der Minarette vorbei, die seine Partei, die SVP, in der Schweiz bekämpfte.

Überhaupt, Martullo ist begeistert, er habe sich Albanien ganz anders vorgestellt. Ärmer, verlassener, mehr Dritte Welt. Aber er sieht das Gegenteil, überall Baustellen, Mercedes-Showrooms, Wolkenkratzer mit Spiegelglas. «Ich verstehe nicht, warum man Albanien verlassen will, um in Deutschland oder der Schweiz zu arbeiten. Das Land boomt!»

Die beiden besuchen Fabriken, die für verschiedene internationale Marken Schuhe herstellen. Man schickt ein Muster des Schafts und der Sohle – und schon rattern die albanischen Maschinen, fehlt noch das Logo, bevor sie in Kisten verpackt werden und wenige Wochen später in den Schaufenstern von Florenz, Paris oder Zürich stehen.

Ein erfolgreicher Business-Trip sei das gewesen, sagt er später am Tag in einem Steak-Restaurant hoch über Tirana und lehnt sich in seinem Stuhl zurück, unter ihm das Lichtermeer der Stadt. Er erzählt, während das T-Bone auf der heissen Platte brutzelt, dass er gedenke, seine neue Firma nicht hierarchisch zu führen, «sondern wie ein Startup», in dem jeder mit seinen Ideen zum Erfolg beitragen könne.

Zullo, sein Mitarbeiter, der seine Sätze gerne schweizerdeutsch beginnt und italienisch beendet, kaut am Knochen, «du willst was bewegen, Roberto», si può sentire, sagt Zullo, er trägt eine Brille mit selbsttönenden Gläsern. Sie stossen mit schwerem albanischem Rotwein «auf eine erfolgreiche Zukunft» an.

Die sah nicht immer so aus.

Als Christoph Blocher, Martullos Schwiegervater, im Jahr 2003 in den Bundesrat gewählt wird, übernimmt seine Tochter Magdalena, damals hochschwanger, die Leitung der Ems-Chemie. «Es war klar, dass wir nicht beide Karriere machen konnten, weil wir die Kinder nicht in den Hort abschieben wollten.» Sie entscheiden sich für eine umgekehrte Rollenverteilung. «Wer eine Familie gründet, der muss sich persönlich zurücknehmen.»

Martullo wird zum Teilzeit-Hausmann, fährt die Kinder zum Arzt, eröffnet ein Personalvermittlungsbüro und dreht an Dorffesten, so sagen es andere Eltern aus Meilen, etwas zu affektiert an den Bratwürsten, damit alle sehen, wie nahbar er ist.

Zweimal kandidiert er vergeblich für die Schulpflege und macht den FDP-Filz dafür verantwortlich.

Dreimal verpasst er den Sprung in den Kantonsrat, obwohl es heisst, er habe die Strassen der Goldküste zuletzt mit seinem Gesicht tapeziert, vor «zubetonierten Landschaften» und «ungezügelter Einwanderung» gewarnt.

Aber die Welt, aus den bodenlangen Fenstern Meilens betrachtet, mit Blick auf den spiegelglatten See, ist weniger düster, als er sie zeichnet. Letztlich gibt er auch sein Präsidium der lokalen SVP-Sektion Meilen nach internen Streitigkeiten ab.

«Er hatte Mühe, seinen Platz zu finden mit seinem Namen», sagt Hanspeter Göldi, Kantonsrat der Sozialdemokraten. «Zu viele Alphatiere innerhalb der Partei, gegen die er sich nicht behaupten konnte.»

In Meilen aber, zwischen Friseursalon und Sushi-Bar, heisst es, er sei der Umgänglichste der Familie, ein guter Vater, sensibler und weicher als seine Frau. «Die Magdalena», die sich immer als so bodenständig verkaufe, «die könnte sich in den Beizen und auf Dorffesten auch mal zeigen.»

Da wolle sich ein Teilzeit-Hausmann beweisen, der beruflich noch keine Spuren hinterlassen habe, sagt einer, der ihn gut kennt. Was würde sich dafür besser eignen als eine Schuhfabrik?

Um zu verstehen, wie sehr sich der Markt verändert hat, den Martullo anpeilt, lohnt sich ein Blick in die deutsche Politik. Als Joschka Fischer, der erste grüne Minister, 1985 den Amtseid in Turnschuhen ablegte, haftete seinem Auftritt in weissen Nikes noch etwas Rebellisches an.

Vierzig Jahre später trägt die AfD-Chefin Alice Weidel ein ähnliches Modell zu ihrem blaubraven Konfirmandensakko, allerdings von On. Vom Linksrevoluzzer zur Rechtsnationalistin, alle tragen Turnschuhe, ob jung oder alt, ob grün oder braun, ob im Parlament oder in der Oper.

Schwierig zu sagen, wann der Sportschuh sich von seiner Funktion löste, aus den Arenen trat und die Strassen eroberte. Vielleicht mit den knöchelhohen Converse, die ursprünglich zum Basketballspielen gedacht waren und als «Chucks» an den Füssen der Ramones landeten.

Spätestens aber, als Michael Jordan 1985 in roten Nikes in der Halle auflief und die amerikanische Hip-Hop-Band Run DMC über «My Adidas» rappte, wurden Sportschuhe zu Sneakers, sie wurden der Pop-Kultur einverleibt und von Leuten gekauft, die zwar gerne wie Jordan wären, aber ihren Hintern kaum vom Sofa erheben.

Kein anderer Schuh, ausser Springerstiefel, erlaubt eine so genaue Zuordnung, ob Hip-Hop oder Indie, jedes Milieu hat seine Marken. Das hat sich zwar verwässert, seit jeder Banker sich seiner Restspitzbübigkeit vergewissert, indem er zum Anzug Stan Smith trägt. Und doch gebe es sie noch, die Codes, welche die Zugehörigkeit verrieten, sagt Lukas Wanner, Co-Gründer von Sneakerness, der grössten Turnschuhmesse Europas.

Es sei unmöglich, die Trends der kommenden Jahre vorauszusehen, zu schnelllebig sei das Geschäft geworden. Retrowellen habe es immer gegeben, Nachhaltigkeit stehe nicht mehr so im Fokus, «zudem gibt es neue Technologien und Turnschuhe aus dem 3-D-Drucker».

Aber ob die sich durchsetzen?

«Der Markt ist gesättigt», so viel sei klar. Jeder neue Schuh brauche eine gute Geschichte, sagt Wanner. «Es geht nicht nur darum, wie er aussieht», es sei ein Zusammenspiel, eine komplizierte Sache, «bis man ein Verlangen nach einem Produkt erzeugt und sich alle denken: Den muss ich haben.»

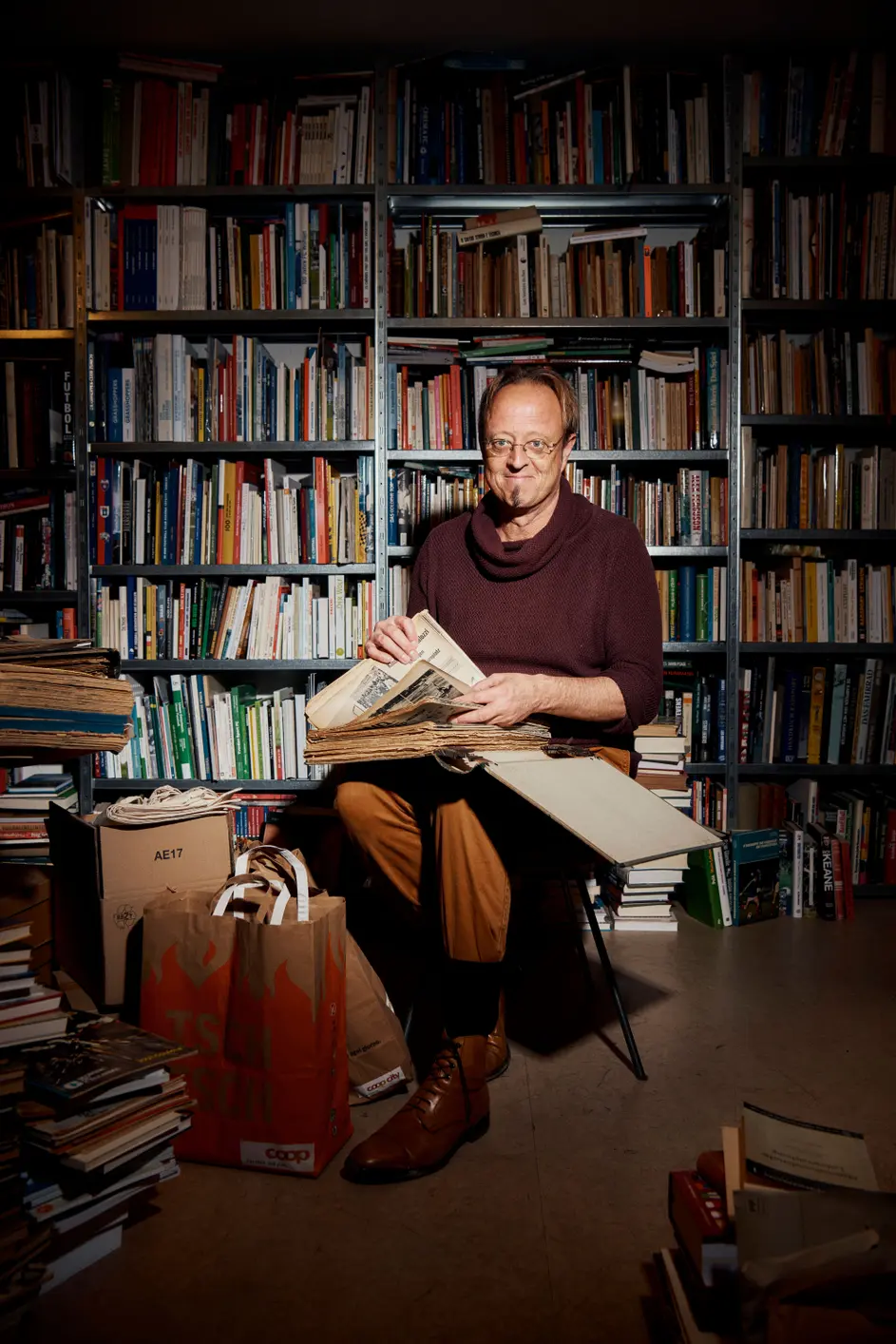

Ein letztes Treffen mit Martullo in seinem Büro in Meilen. An den Wänden hängen die ausgestopften Schädel des Steinbocks und der Steingeiss, die er im vergangenen Jahr oberhalb von Flims erlegte. Jagen ist sein Hobby.

Zum Kaffee gibt’s Basler Läckerli, auch die gehören den Blochers. Es ist der Morgen nach der Bundestagswahl in Deutschland. Er hätte, wäre er Deutscher, tendenziell auch AfD gewählt, die Asylpolitik der Linken habe Europa geschadet. Man müsse die Zuwanderung stärker regulieren, es brauche Ruhe und Ordnung, sagt Martullo und klingt wie sein Schwiegervater, als der noch in der Politik war. Ja nichts überstürzen, dann kommt’s gut, war Blochers Mantra, dazu die bremsende Handbewegung.

Ein erster Prototyp seines neuen Schuhs sei in Windisch eingetroffen, sagt Martullo. Ein spezieller Moment sei das gewesen. Der Chefdesigner von Nike, Martin Lotti, ein Schweizer, sagte neulich, er lasse sich von der Natur und der Architektur inspirieren, wenn er ein Modell konzipiere, und benötige etwa achtzehn Monate, um einen neuen Schuh zu entwerfen.

Martullo brauchte zwei.

Er konzentriere sich auf den Heimmarkt, in zwei Jahren will er mit Künzli ins Ausland expandieren. Er glaube fest an den Erfolg, aber sollte es nicht klappen, «dann eben nicht». Alles Schicksal, sagt er erneut. «Wir haben es nicht in der Hand.»

Gott wollte, dass er Künzli übernimmt. Er will es so nicht sagen, weil er befürchtet, es komme bei den Leuten schlecht an. Aber es stimmt schon. Ob der neue Schuh ein Erfolg wird, ist auch Gottes Wille.

Martullo tauft ihn «Pura», weil er so weiss ist. Makellos und rein, wie die Schweiz von früher, wie sie niemals war.