Fatale Abhängigkeit von ausländischen Akademikern: Die Schweiz investiert zu wenig in die Bildung Der Schweiz fehlt es nicht nur an Ärzten. Bei vielen weiteren Berufen muss die Wirtschaft überwiegend im Ausland rekrutieren.

Der Schweiz fehlt es nicht nur an Ärzten. Bei vielen weiteren Berufen muss die Wirtschaft überwiegend im Ausland rekrutieren.

Der Schweiz gehen die Ärzte aus. Die Beratungsfirma PwC warnt vor Versorgungsengpässen und einer «gnadenlosen Zuspitzung» beim Mangel an Fachkräften. Laut ihrer Prognose werden bereits in fünfzehn Jahren 5500 Ärzte fehlen. Der Grund liegt darin, dass die Schweiz zu wenig Mediziner ausbildet. In den letzten zehn Jahren haben hierzulande nur 10 000 Ärzte ein Studium abgeschlossen, während fast 30 000 ausländische Mediziner eine Zulassung erhielten.

Nun hat das Parlament vor Monatsfrist die Notbremse gezogen. Gegen den Willen des Bundesrats haben die Volksvertreter entschieden, den Numerus clausus abzuschaffen. Der Bund hatte die Zugangsbeschränkung für das Studium im Jahre 1998 eingeführt – mit dem Ziel, den Kostenanstieg im Gesundheitswesen zu dämpfen.

Yvonne Gilli, die Präsidentin der Ärztevereinigung FMH, begrüsst zwar den Entscheid. Doch gleichzeitig sagt sie, es genüge nicht, das Selektionsverfahren zu ändern. «Die wichtigste Ursache für den Ärztemangel ist die zu geringe Zahl von Masterstudienplätzen. Entscheidend ist deshalb, dass wir in der Schweiz wieder mehr Ärztinnen und Ärzte selbst ausbilden.»

Dazu aber bedarf es hoher Investitionen: Ein Medizinstudium kostet den Staat im Schnitt über 600 000 Franken. Somit würde es pro Jahr 300 Millionen Franken brauchen, um die Zahl der ausgebildeten Ärzte um 500 zu erhöhen. Kommt hinzu, dass der Bund hier nur wenig Einfluss hat, wie Gilli erklärt, da die Kantone für das Medizinstudium zuständig sind. «Zudem müssen wir uns bewusst sein, dass ein solcher Ausbau viel Zeit benötigt: Auf ein sechsjähriges Studium folgt eine ebenso lange Weiterbildung zum Facharzt. Somit stehen die neuen Fachkräfte erst nach zwölf Jahren voll im Berufsleben.»

Es mangelt an Technikern

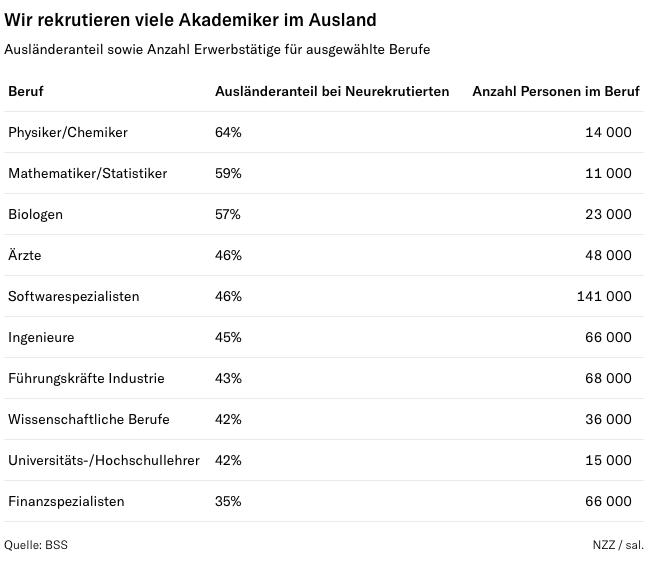

Das Malaise besteht nicht nur bei den Ärzten: Auch bei vielen weiteren Berufen fehlt es der Schweiz an akademischem Nachwuchs. Dies zeigt eine neue Untersuchung des Basler Büros für volkswirtschaftliche Beratung (BSS) als Sonderauswertung zum jährlichen Fachkräfte-Index. Gemäss der Untersuchung sind bei den Physikern und Chemikern zwei Drittel der neu rekrutierten Erwerbstätigen Ausländerinnen und Ausländer. Die Auswertung bezieht sich auf Personen, die weniger als drei Jahre in diesem Betrieb arbeiten.

Auch bei den Mathematikern und Statistikern reicht der Pool von Schweizer Arbeitskräften bei weitem nicht. Entsprechend haben 59 Prozent der Neurekrutierten einen ausländischen Pass. Bei den Biologen sind es ebenfalls hohe 57 Prozent.

Bei den Softwarespezialisten und Ingenieuren liegt dieser Anteil zwar knapp unterhalb von 50 Prozent. Doch arbeiten allein in diesen beiden Berufsgruppen mehr als 200 000 Personen. So wurden laut BSS in den letzten drei Jahren 28 000 ausländische Softwarespezialisten und 12 000 ausländische Ingenieure rekrutiert.

«Diese Zahlen sind besonders vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte um die Zuwanderung von grosser Brisanz», sagt Wolfram Kägi, Geschäftsführer von BSS. «Es zeigt sich, dass wir bei den hochqualifizierten Arbeitskräften stark auf ausländische Erwerbstätige angewiesen sind.» Damit aber stellt sich die Frage, ob die Schweiz nebst den Ärzten auch bei weiteren Berufen vermehrt in die Bildung investieren muss.

Was die Analyse von BSS ebenfalls zeigt: Die Nachfrage nach ausländischen Akademikern konzentriert sich zum grossen Teil auf den sogenannten Mint-Bereich – also Berufe aus den Sektoren Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Diese Berufe sind für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft von zentraler Bedeutung. Einen heiklen Aspekt bildet dabei der geringe Anteil der Frauen: Denn während diese unter den Studierenden inzwischen die Mehrheit stellen, sind bei den Mint-Fächern nur gerade 22 Prozent weiblich – was im internationalen Vergleich einen der tiefsten Werte darstellt.

Viele Akademiker gehen in die Verwaltung

Ursula Renold, Professorin für Bildungssysteme an der ETH Zürich, forscht seit vielen Jahren zu diesem Thema. Sie plädiert dafür, am liberalen Bildungssystem festzuhalten. Von einer Steuerung der Fächerwahl, etwa über Studiengebühren, rät sie ab. Mehr Erfolg bringe es, die Begeisterung für die technischen Berufe möglichst frühzeitig bei den Kindern zu wecken. «Deshalb sollten wir den Hebel schon bei der Ausbildung der Lehrkräfte ansetzen: Primarlehrerinnen, die sich für Mathematik begeistern, können das auch auf ihre Schüler übertragen.»

Einen weiteren Fokus legt Renold darauf, in welchen Sektoren die Akademiker arbeiten. Zwar habe die Zahl der Hochschulabsolventen insgesamt zugenommen. «Diese arbeiten jedoch zu einem grossen Teil in der Verwaltung, im Bildungs- sowie im Gesundheitswesen. In der Privatwirtschaft dagegen ist der Anstieg viel geringer. Deshalb sollten wir kritisch hinterfragen, ob der öffentliche Sektor tatsächlich so viele Akademiker benötigt.»

Die Wirtschaft muss sich darauf einstellen, künftig weniger Hochqualifizierte aus dem Ausland zu rekrutieren und stattdessen vermehrt auf inländischen Nachwuchs zu setzen. Das funktioniert aber nur, wenn auch das Bildungssystem auf diesen Wandel vorbereitet ist.